首倡大清幼童留美 致力中西文化交流

容闳——中美关系史上的不朽见证

2009年是中美建交三十周年。追本溯源,中美两国之间的友好交往始于1872年的大清幼童留美。这背后,凝聚着一个珠海人——容闳毕生的心血。容闳和他倡导的幼童留美,及其在美国首设“中国文化讲座”和中文图书馆,为中西文化交流架起了一座桥梁,在中美关系史上占有极其重要的地位。

留美八年,成为首个美国大学中国毕业生

容闳——中美关系史上的不朽见证

2009年是中美建交三十周年。追本溯源,中美两国之间的友好交往始于1872年的大清幼童留美。这背后,凝聚着一个珠海人——容闳毕生的心血。容闳和他倡导的幼童留美,及其在美国首设“中国文化讲座”和中文图书馆,为中西文化交流架起了一座桥梁,在中美关系史上占有极其重要的地位。

留美八年,成为首个美国大学中国毕业生

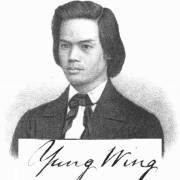

容闳(1828-1912),字达萌,号纯甫,广东香山县南屏乡人(今珠海南屏村)。1835年,七岁的容闳进入郭士立夫人主办的玛礼逊学校。1840年,耶鲁大学神学博士布朗牧师前来主持校务。1842年,玛礼逊学校由澳门迁到香港,容闳也一同随去。1847年,十九岁的容闳和布朗牧师一起,踏上前往美国求学的道路,同行的还有黄宽、黄胜二人。如今,这段历史已经镌刻在北京中华世纪坛的青铜甬道上。

1848年秋,黄胜因健康不适退学回国。1849年底,容闳和黄宽结束了在孟松学校的学习。当时,临行前的资助已经到期,要想继续学习,必须接受新的条件。黄宽接受条件后,转赴英国爱丁堡大学学习医科。容闳渴望进入布朗牧师的母校——耶鲁大学读书,但是面临着严重的经济困境。这时,美国方面有人愿继续资助容闳,但条件是毕业后回国作牧师。容闳认为“他日竟学,无论何业,将择其最有益于中国者为之。传道固佳,未必即为造福中国独一无二之事业。”

1850年,容闳经过自己的努力,进入了他梦寐以求的耶鲁大学。期间,容闳除得到了萨伐那妇女会和同孚洋行的资助外,还打工助学,先后谋得校内“司饮膳”、“司书人”等工作。1854年,留学七年的容闳,成为当年耶鲁大学98个文学士学位获得者之一,并加入美国国籍。不久,二十六岁的容闳怀抱着“以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境”的伟大信念,经过154天的展转漂泊回到了祖国,初显其“赤子之心”的“大人”风采。

奔走十八年,首倡大清幼童留美

归国后的容闳,先后担任美国驻华公使伯驾的书记、香港最高法院传译员、律师、洋行职员等职务,他不断转换工作,目的是希望能结识更多的中外上流人士,实现自己的梦想。1859年,容闳曾试图通过太平天国寻找希望,上书建言“七事”,要求以美国教育为参照体系“颁布各级学校教育制度”,建立一个全新的教育体制。1863年秋,经李善兰引荐,曾国藩在安庆召见了容闳。1865年,容闳成功地替曾国藩出洋购买机器,用于开办“制器之器”的母厂,这些东西成为上海“江南制造总局”的始源。1868年,容闳向丁日昌提交“条陈四则”,认为“政府宜选派颖秀青年,送之出洋留学,以为国家储才”。1870年,处理天津教案时,经丁日昌提议,曾国藩、李鸿章采纳了容闳的留学计划,联衔奏请政府“选派聪颖弟子,送赴泰西各国书院学习军政、船政、步算、制造诸学”,以图自强。1871年,清政府批准奏折,并委派容闳在上海筹划幼童出洋肄业局,主持挑选出洋幼童。当时,几乎没有哪家的父母愿意把自己的孩子送到一个远得他们根本不知道在什么地方的国家去。无奈之下,容闳来到当时英国人管辖下的香港和葡萄牙人治下的澳门,以及他的家乡南屏招募出洋幼童。首批三十名出洋学生很快招齐,并于1872年(同治十一年七月初八)派往美国。此后的1873、1874、1875年,依次派出三批各三十名幼童赴美。

1848年秋,黄胜因健康不适退学回国。1849年底,容闳和黄宽结束了在孟松学校的学习。当时,临行前的资助已经到期,要想继续学习,必须接受新的条件。黄宽接受条件后,转赴英国爱丁堡大学学习医科。容闳渴望进入布朗牧师的母校——耶鲁大学读书,但是面临着严重的经济困境。这时,美国方面有人愿继续资助容闳,但条件是毕业后回国作牧师。容闳认为“他日竟学,无论何业,将择其最有益于中国者为之。传道固佳,未必即为造福中国独一无二之事业。”

1850年,容闳经过自己的努力,进入了他梦寐以求的耶鲁大学。期间,容闳除得到了萨伐那妇女会和同孚洋行的资助外,还打工助学,先后谋得校内“司饮膳”、“司书人”等工作。1854年,留学七年的容闳,成为当年耶鲁大学98个文学士学位获得者之一,并加入美国国籍。不久,二十六岁的容闳怀抱着“以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境”的伟大信念,经过154天的展转漂泊回到了祖国,初显其“赤子之心”的“大人”风采。

奔走十八年,首倡大清幼童留美

归国后的容闳,先后担任美国驻华公使伯驾的书记、香港最高法院传译员、律师、洋行职员等职务,他不断转换工作,目的是希望能结识更多的中外上流人士,实现自己的梦想。1859年,容闳曾试图通过太平天国寻找希望,上书建言“七事”,要求以美国教育为参照体系“颁布各级学校教育制度”,建立一个全新的教育体制。1863年秋,经李善兰引荐,曾国藩在安庆召见了容闳。1865年,容闳成功地替曾国藩出洋购买机器,用于开办“制器之器”的母厂,这些东西成为上海“江南制造总局”的始源。1868年,容闳向丁日昌提交“条陈四则”,认为“政府宜选派颖秀青年,送之出洋留学,以为国家储才”。1870年,处理天津教案时,经丁日昌提议,曾国藩、李鸿章采纳了容闳的留学计划,联衔奏请政府“选派聪颖弟子,送赴泰西各国书院学习军政、船政、步算、制造诸学”,以图自强。1871年,清政府批准奏折,并委派容闳在上海筹划幼童出洋肄业局,主持挑选出洋幼童。当时,几乎没有哪家的父母愿意把自己的孩子送到一个远得他们根本不知道在什么地方的国家去。无奈之下,容闳来到当时英国人管辖下的香港和葡萄牙人治下的澳门,以及他的家乡南屏招募出洋幼童。首批三十名出洋学生很快招齐,并于1872年(同治十一年七月初八)派往美国。此后的1873、1874、1875年,依次派出三批各三十名幼童赴美。

为了让初到美国的孩子们适应英语环境和美国的生活方式,容闳根据美方的建议,将孩子们分别安排在了美国东北部新英格兰地区的几十个美国家庭里。他也因此担任了中国驻美副公使和幼童出洋局的副监督,还被后人誉为“中国留学生之父”。

按照《挑选幼童前赴泰西肄业章程》,幼童留美期限为十五年。由于顽固派的阻挠,以及当时美国兴起的排华浪潮,留美幼童在1881年分三批提前撤局回国,幼童留美计划中途夭折。尽管这批幼童中只有詹天佑和欧阳赓完成了大学学业,其他均在大学或正准备进入大学学习。但他们中的许多人后来成为中国近代政治、经济、教育、科技、军事、矿山、铁路、电报、邮政以及海军等领域的中坚人物。如中国铁路之父詹天佑、民国首任内阁总理唐绍仪、清华学校(清华大学前身)首任校长唐国安等,他们为从封建向近代化转型时期的中国,做了许多具有开拓意义的工作。

力行东学西渐,开设孔子学院

容闳在推动幼童留美的同时,也时刻不忘将中华文化宣扬于世界。

1877年2月,容闳在给耶鲁图书馆馆长范南的信中说:“一旦耶鲁决心设立‘中国文化讲座’,我将随时将我个人的中文图书捐赠给贵馆”。1878年,经过他的推荐及运作,耶鲁大学聘请卫三畏博士出任第一位“中国语言文化讲座”教授,美国大学历史上第一所孔子学院——“中国文化讲座”由此开设。5月29日,容闳将1237卷中国书籍捐赠给耶鲁图书馆。这些图书,是美国第一个中文图书馆——耶鲁大学中文图书馆的核心部分,为耶鲁大学图书馆后来发展成为世界汉学研究资料最丰富的图书馆奠定了基础。

1876年,耶鲁大学为了表彰容闳对中美文化交流的贡献,特授予他荣誉法学博士学位。对此,他在写给耶鲁大学校董庄士特的信中说:“我个人接受它,谨系代表中国和中国人接受它。我个人视为是一项对中国的鼓励,视为是一种国家荣誉”。当年,授予荣誉法学博士学位的人除了容闳外,还有美国南北战争一代名将沙曼将军、英国伯爵琳列先生二人。

传承文化传统,促进中美友好交往

幼童留美虽然已过去一百三十多年,容闳也早已离我们远去,但他开创的中美文化教育交流传统一直延续至今。改革开放三十年来,仅美国耶鲁大学就吸引了4000多名中国留学人员,同中国文化界、科技界、教育界的合作项目也超过了80个。

2004年8月,近百所中外大学的校长齐聚北京,共同纪念容闳美国耶鲁大学毕业150周年。耶鲁大学校长理查德•雷文应邀出席,并发表演说“耶鲁大学为曾经教育过这位对中美两国做出贡献的重要人士而无比自豪。容闳帮助扩大了耶鲁大学的图书馆藏书,并开创了具有150年传统的留学先河。通过‘大清幼童出洋肄业局’,他支持和鼓励了许多杰出的中国领袖人物的教育。珠海和耶鲁大学为容闳的成就而共享骄傲”。并强调容闳开创的中美文化交流传统“还增进我们之间的相互了解,从而促进国家间的和平和友谊”。

2006年4月,中国国家主席胡锦涛访问美国。期间,应邀到耶鲁大学发表演讲,他在演讲中专门提到容闳 “156年前,一位名叫容闳的中国青年走进了耶鲁大学校园,4年后他以优异的成绩获得了文学士学位,成为毕业于美国大学的第一个中国留学生”。为充实容闳当年首创的中文图书馆的馆藏书籍,胡锦涛主席向耶鲁大学赠送了精心挑选的567种、1346册中国图书,这是中国国家领导人首次大批量向一所美国大学赠书。耶鲁大学回馈了胡锦涛主席的两件礼物,一件是1854年容闳在耶鲁大学毕业时的肖像复制品,一件是1878年容闳为支持母校开办“中国语言文化讲座”时,捐赠给耶鲁大学图书馆的1237卷中文古代典籍中的一本《小学纂注》。

一百多年前,容闳开启了中美文化教育交流的先河;一百多年后,双方又以文化传统为传承,推动两国关系和谐、健康发展。容闳,实为中美关系史上的一个不朽见证。

力行东学西渐,开设孔子学院

容闳在推动幼童留美的同时,也时刻不忘将中华文化宣扬于世界。

1877年2月,容闳在给耶鲁图书馆馆长范南的信中说:“一旦耶鲁决心设立‘中国文化讲座’,我将随时将我个人的中文图书捐赠给贵馆”。1878年,经过他的推荐及运作,耶鲁大学聘请卫三畏博士出任第一位“中国语言文化讲座”教授,美国大学历史上第一所孔子学院——“中国文化讲座”由此开设。5月29日,容闳将1237卷中国书籍捐赠给耶鲁图书馆。这些图书,是美国第一个中文图书馆——耶鲁大学中文图书馆的核心部分,为耶鲁大学图书馆后来发展成为世界汉学研究资料最丰富的图书馆奠定了基础。

1876年,耶鲁大学为了表彰容闳对中美文化交流的贡献,特授予他荣誉法学博士学位。对此,他在写给耶鲁大学校董庄士特的信中说:“我个人接受它,谨系代表中国和中国人接受它。我个人视为是一项对中国的鼓励,视为是一种国家荣誉”。当年,授予荣誉法学博士学位的人除了容闳外,还有美国南北战争一代名将沙曼将军、英国伯爵琳列先生二人。

传承文化传统,促进中美友好交往

幼童留美虽然已过去一百三十多年,容闳也早已离我们远去,但他开创的中美文化教育交流传统一直延续至今。改革开放三十年来,仅美国耶鲁大学就吸引了4000多名中国留学人员,同中国文化界、科技界、教育界的合作项目也超过了80个。

2004年8月,近百所中外大学的校长齐聚北京,共同纪念容闳美国耶鲁大学毕业150周年。耶鲁大学校长理查德•雷文应邀出席,并发表演说“耶鲁大学为曾经教育过这位对中美两国做出贡献的重要人士而无比自豪。容闳帮助扩大了耶鲁大学的图书馆藏书,并开创了具有150年传统的留学先河。通过‘大清幼童出洋肄业局’,他支持和鼓励了许多杰出的中国领袖人物的教育。珠海和耶鲁大学为容闳的成就而共享骄傲”。并强调容闳开创的中美文化交流传统“还增进我们之间的相互了解,从而促进国家间的和平和友谊”。

2006年4月,中国国家主席胡锦涛访问美国。期间,应邀到耶鲁大学发表演讲,他在演讲中专门提到容闳 “156年前,一位名叫容闳的中国青年走进了耶鲁大学校园,4年后他以优异的成绩获得了文学士学位,成为毕业于美国大学的第一个中国留学生”。为充实容闳当年首创的中文图书馆的馆藏书籍,胡锦涛主席向耶鲁大学赠送了精心挑选的567种、1346册中国图书,这是中国国家领导人首次大批量向一所美国大学赠书。耶鲁大学回馈了胡锦涛主席的两件礼物,一件是1854年容闳在耶鲁大学毕业时的肖像复制品,一件是1878年容闳为支持母校开办“中国语言文化讲座”时,捐赠给耶鲁大学图书馆的1237卷中文古代典籍中的一本《小学纂注》。

一百多年前,容闳开启了中美文化教育交流的先河;一百多年后,双方又以文化传统为传承,推动两国关系和谐、健康发展。容闳,实为中美关系史上的一个不朽见证。